ダニエル・キイスによる不朽の名作『アルジャーノンに花束を』。発表から半世紀以上が経過した現在でも、世界中の読者を感動させ、多くの議論を呼び起こし続けています。

知的障害を持つ主人公チャーリイ・ゴードンさんが経験する劇的な変化と、それに伴う喜び、深い苦悩を描いたこの物語は、知性、幸福、人間関係、科学倫理といった普遍的なテーマを私たちに問いかけます。

この記事では、「アルジャーノンに花束を あらすじ」というキーワードを軸に、物語の核心から登場人物、日本でのドラマ化、読者が「怖い」と感じる理由、そして感動的な「最後の一文」の意味まで徹底解説します。

読書感想文の参考にもなるでしょう。

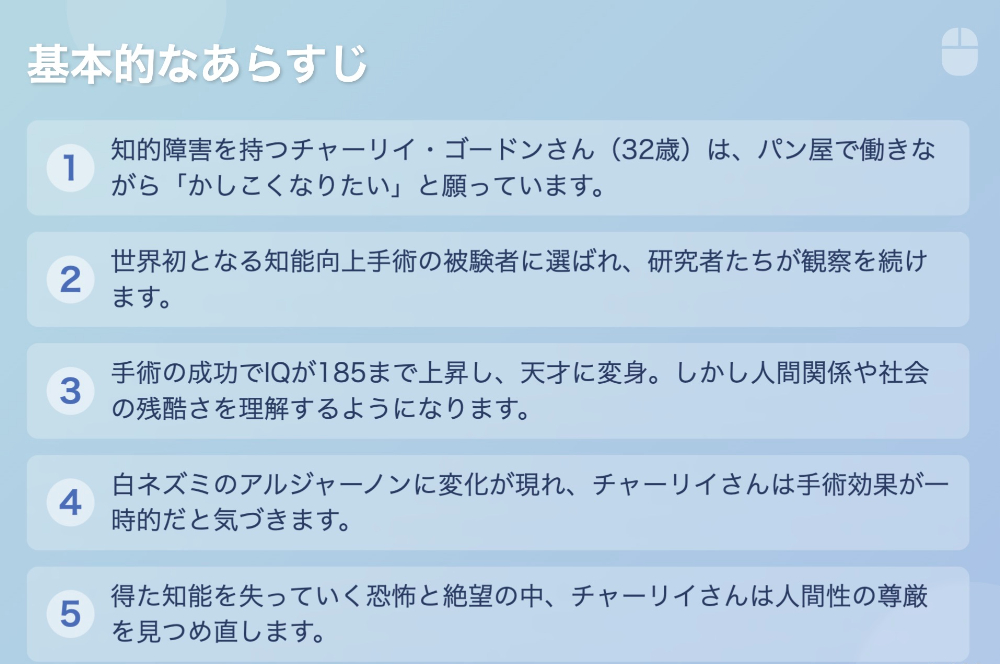

『アルジャーノンに花束を』の基本的なあらすじ

『アルジャーノンに花束を』の物語は、一人の男性を中心に展開します。彼の名前はチャーリイ・ゴードンさんです。

物語のはじまり:チャーリイさんの願い

チャーリイさんは、長編版では32歳(中編版では37歳)ですが、知能指数(IQ)は68から70程度とされ、まるで子どものような知能しか持っていません。

ニューヨークの下町にあるドナーさんのパン屋(中編版では工場)で、簡単な作業をしながら一人で暮らしています。チャーリイさんの性格はとても優しく、周りの人を喜ばせたいと願う純粋な心を持っています。しかし、周りの人たちが自分をからかっていることには気づいていません。

アリス・キニアンさんが先生を務める、ビークマン大学成人センターの知的障害を持つ人向けのクラスに通いながら、チャーリイさんは「かしこくなりたい」と心から強く願っていました。

知能の向上と変化:手術という転機

その真面目な学習態度とキニアンさんの推薦がきっかけとなり、チャーリイさんは人間の知能を大きく向上させる可能性のある、世界で初めての脳外科手術の被験者に選ばれます。

この手術は、アルジャーノンという名前の白ネズミで既に実験されていて、迷路の課題などで素晴らしい結果を出していました。チャーリイさんも手術を受ける前に、アルジャーノンと迷路を解く速さを競うテストを受けます。

手術は成功し、チャーリイさんの知能は驚くほどのスピードで向上します。やがてIQは185に達し、天才へと変わっていきます。この変化は、チャーリイさん自身が書く「経過報告」の文章スタイルにもはっきりと現れてきます。

避けられない運命:光と影

しかし、この知的な目覚めは、チャーリイさんが予想もしなかった心の苦しみや孤独をもたらすことになります。以前は「友達」だと信じていた同僚たちの嘲笑の意味を理解してしまい、知らなければ幸せだったかもしれない残酷な事実に直面するのです。

さらに、この画期的な手術には、向上した知能がずっと続くわけではないという、致命的な欠点があることがわかります。手術で得た知能は、それを手に入れたスピードと同じくらいの速さで失われていく運命だったのです。

物語は、知能が急速に元に戻っていくチャーリイさんの絶望や恐怖、その中でも失われない人間性の輝きを描きながら、読む人の心を強く揺さぶる衝撃的な結末へと向かっていきます。

この基本的な『アルジャーノンに花束を』の あらすじ を知るだけでも、この作品が単なるSFという枠を超えた、深い人間ドラマであることが伝わるのではないでしょうか。

『アルジャーノンに花束を』の詳細なあらすじと物語の展開

それでは、『アルジャーノンに花束を』の あらすじ を、物語の流れに沿ってもう少し詳しく見ていきましょう。チャーリイさんの心の動きや、周りの人々との関係の変化にも注目してみてください。

手術への決意と動機:「かしこくなりたい」理由

物語は、チャーリイさんが書く「けえかほおこく1 3がつ3にち」という、誤字やひらがなが多く、句読点の使い方もおぼつかない文章で始まります。

チャーリイさんが「かしこくなりたい」と願う一番の理由は、とても純粋なものです。その奥には、幼い頃に母親のローズさんから受け入れられ、愛されたいという強い気持ちがありました。

チャーリイさんはパン屋での仕事や、アリス・キニアンさんの授業に一生懸命取り組みます。手術の被験者に選ばれたチャーリイさんは、白ネズミのアルジャーノンとの競争テストなどを経て、歴史的な手術を受けることになります。

天才への変貌と苦悩:得たものと失ったもの

手術の後、チャーリイさんの知能は、まるで爆発するように向上していきます。経過報告の文章はみるみるうちに洗練され、文法や綴りの間違いはなくなり、使う言葉も豊かになります。複雑な考えや抽象的なことについても書けるようになっていきます。

チャーリイさんは短い期間でいくつもの外国語を覚え、文学、科学、数学といったあらゆる分野の知識を、まるでスポンジが水を吸うように吸収します。

ついには、手術を担当したストラウスさんや研究を率いたニーマーさんの知性をも上回る存在になるのです。

しかし、この知的なレベルアップは、チャーリイさんに厳しい現実を見せつけます。パン屋の同僚たちが、親しみを込めてではなく、馬鹿にして笑っていたことに気づき、深く傷つきます。チャーリイさんの急激な変化を恐れた同僚たちは、チャーリイさんを職場から追い出すための嘆願書まで提出します。

知能が高まると同時に、封じ込めていた過去の記憶も鮮明に蘇ります。特に、母親のローズさんからの拒絶や虐待、妹のノーマさんとの間のわだかまりといった辛い記憶が、チャーリイさんを苦しめます。

アリス・キニアンさんとはお互いに惹かれ合い、恋人同士になります。ですが、チャーリイさんの知性の急成長に、心の成長が追いつきません。二人の間には、埋めるのが難しい溝やすれ違いが生まれてしまいます。

チャーリイさんは時に傲慢になったり、感情が不安定になったりします。以前のチャーリイさんを知る人からも、高い知性を持つ人々からも理解されず、深い孤独を感じるようになります。

アルジャーノンとの絆と別れ:運命の共有者

ニーマーさんたち研究者にとって、自分が人間ではなく貴重な実験材料、あるいは見世物として扱われていると感じたチャーリイさんは、シカゴで開かれた科学会議の場で、屈辱的な扱いを受けたことに強く反発します。

チャーリイさんはアルジャーノンを檻から連れ出し、研究所から逃げ出してしまいます。自由になったものの、チャーリイさんに安らぎはありませんでした。

一緒に逃げたアルジャーノンの様子がおかしくなっていることに気づきます。迷路を解けなくなり、元気がなくなり、エサも食べなくなるなど、明らかに知能が低下し、弱っていく様子が見られました。

そして、アルジャーノンはチャーリイさんの腕の中で静かに息を引き取ります。チャーリイさんにとって、アルジャーノンは単なる実験動物ではありませんでした。同じ手術を受け、同じ運命を辿る仲間として、深い共感を抱いていたのです。チャーリイさんはアルジャーノンの亡骸を、研究所の焼却炉ではなく、自宅の裏庭に丁寧に埋葬します。

アルジャーノン=ゴードン効果:残酷な真実の発見

アルジャーノンの死を目の当たりにし、自分自身の未来を予感したチャーリイさんは、残された時間と天才的な知性を全て注ぎ込み、手術の効果について研究を始めます。

そして、チャーリイさんは恐ろしい結論にたどり着きます。人工的に高められた知能はずっと続くものではなく、知能を獲得したスピードに比例する速さで失われていくという法則を発見するのです。チャーリイさんはこの現象に、皮肉を込めて「アルジャーノン=ゴードン効果」と名前をつけます。自分自身の知能が元に戻っていくことも、科学的に避けられない運命であることを、チャーリイさん自身が証明してしまうのです。

知能の退行と結末:失われゆく自己

その後のチャーリイさんの経過報告を読むのは、とても辛いものがあります。考える力、記憶する力、言葉を使う力が急速に衰えていく様子が、再び増える誤字脱字、途切れがちになる思考、単純になっていく文章によって、痛々しいほど克明に記録されていきます。日本語の翻訳では、この知能の低下を表現するために、実際には存在しない漢字(例えば、「よむ」という字の行人偏に「売」を組み合わせた字)が使われるなど、翻訳者の工夫が見られます。

チャーリイさんは恐怖やいらだち、深い悲しみに襲われながらも、失われていく自分自身を記録し続けます。この知能と自己を失っていく過程こそが、多くの読者が『アルジャーノンに花束を』に「怖い」と感じる理由かもしれません。自分とは何か、という根源的な問いを突きつけられる体験となるでしょう。

知能が低下していく中で、チャーリイさんは自分の過去と向き合おうとします。認知症を患う母ローズさんと再会しますが、ローズさんはもう息子を認識できません。しかし、妹のノーマさんとは和解することができ、ノーマさんが過去の行いを悔い、今は母の面倒を見ていることを知ります。

一時的にドナーさんのパン屋に戻ると、かつてチャーリイさんをからかっていたジョウさんやフランクさんが、今度は不器用ながらもチャーリイさんを守ろうとする姿が見られます。

しかし、チャーリイさんは、周りの人から同情されたり憐れまれたりすること、愛するアリスさんの負担になることを避けたいと考えます。チャーリイさんは自らの意志で、ウォレン養護学校(州立の知的障害者施設)へ入ることを決意します。

物語は、知能が完全に手術前の水準に戻ったチャーリイさんが書いた、最後の短い経過報告で終わります。

この詳細な『アルジャーノンに花束を』の あらすじ は、単に知性が上がったり下がったりする話ではありません。

愛、喪失、記憶、アイデンティティ、人間であることの意味を巡る、深く感動的で、同時にとても切ない悲劇を描き出しています。『アルジャーノンに花束を』が伝えたいこと の複雑さや深さが、よりはっきりと見えてくるのではないでしょうか。

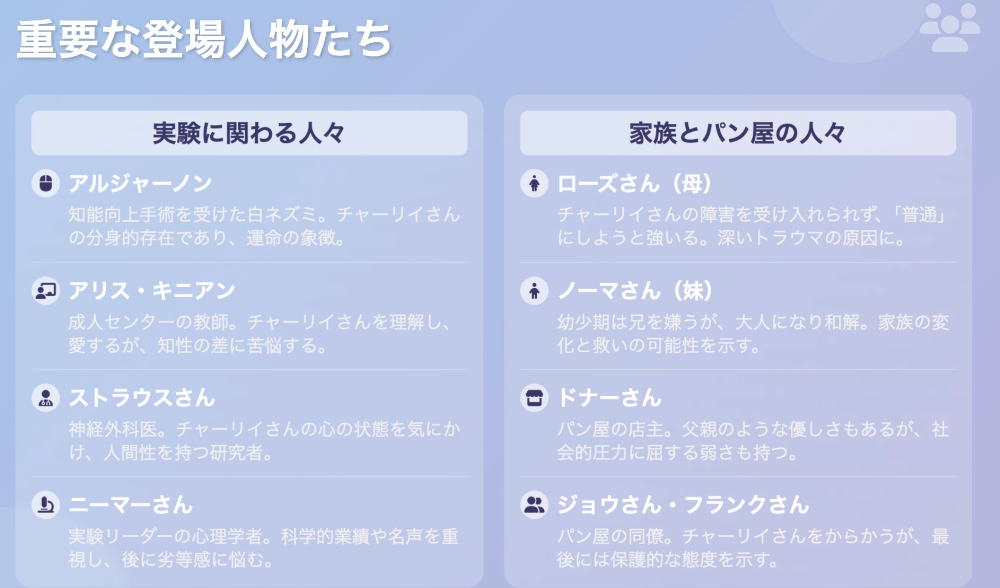

『アルジャーノンに花束を』のあらすじと登場人物

『アルジャーノンに花束を』の あらすじ をより深く味わうためには、チャーリイさんを取り巻く個性豊かな登場人物たちを知ることが大切です。彼らがチャーリイさんとどう関わるかが、物語にリアリティと深みを与えています。

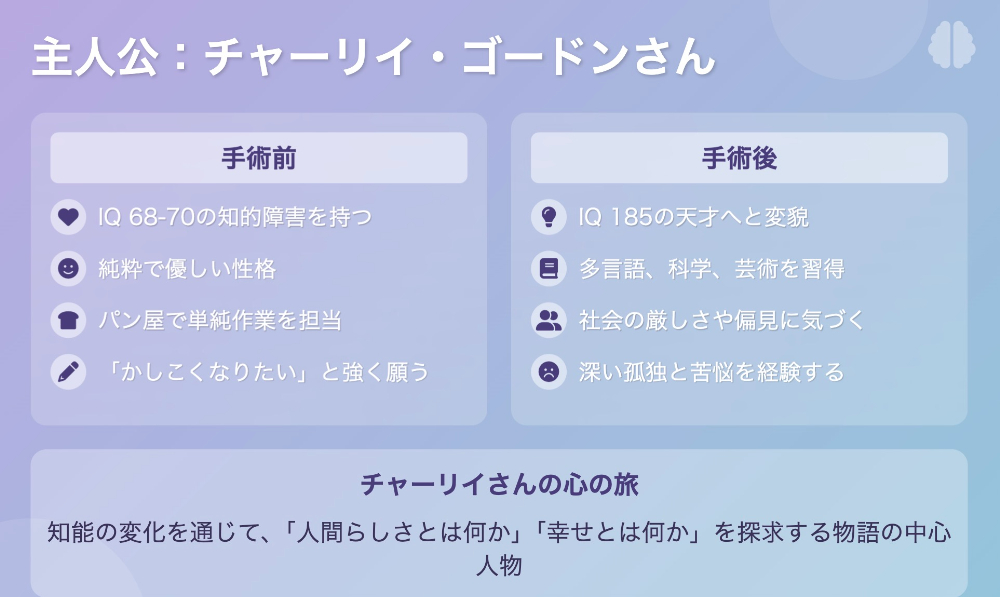

主人公:チャーリイ・ゴードンさん

物語の中心人物であり、語り手です。チャーリイさんの書く「経過報告」を通して物語は進みます。最初のIQは68から70。とても優しく純粋で、学ぶことに意欲的です。特に母親からの愛情を強く求めており、「かしこくなりたい」という願いが手術を受ける大きな理由の一つです。

手術でIQ185の天才になりますが、頭脳が発達する一方で、心の成長が追いつきません。そのため、傲慢になったり、焦りを感じたり、人とのコミュニケーションに悩んだりします。母親からの拒絶や虐待といった過去の辛い記憶にも向き合うことになり、深い孤独を感じます。

知能が元に戻っていく時期には、失うことへの恐怖を感じながらも、より素直な心を取り戻していく様子も描かれます。チャーリイさんの知性と心の大きな変化を通して、作品の大切なテーマが語られていきます。

重要な存在:アルジャーノン

チャーリイさんより先に、知能を高くする手術を受けた実験用の白ネズミです。チャーリイさんの知能の変化を測るための比較対象であり、チャーリイさん自身の分身のような存在です。やがて訪れる悲しい運命を暗示する役割も担っています。

チャーリイさんはアルジャーノンに対して、単なる動物としてではなく、強い仲間意識と共感を抱いています。アルジャーノンの死はチャーリイさんに大きな衝撃を与え、「アルジャーノン=ゴードン効果」を発見するきっかけにもなります。

導き手:アリス・キニアンさん

チャーリイさんが通っていた成人センターの先生です。知的で思いやりがあり、チャーリイさんの学ぶ意欲と純粋な人柄に気づき、手術を強く勧めます。チャーリイさんにとっては、勉強を教えてくれる先生であり、良き友人、相談相手、そして愛する女性となります。

しかし、チャーリイさんの知能が自分をはるかに超えていくにつれて、二人の関係は複雑になっていきます。知的なレベルの違いや、心のすれ違いにアリスさんは苦悩します。

アリスさんは、変化していくチャーリイさんの様々な面を受け入れようと努力する、人間的な温かさや共感の象徴と言えるでしょう。

研究者たち:ストラウスさんとニーマーさん

実験に関わる二人の中心的な研究者です。ジェイ・ストラウスさんは神経外科医であり精神科医です。ニーマーさんと比べると、より人間味があり、チャーリイさんの心の状態を心配する様子も見せます。チャーリイさんのカウンセリングも担当しますが、研究者としての立場と倫理観の間で揺れ動きます。

ハロルド・ニーマーさんは実験計画のリーダーである野心的な心理学者です。科学的な業績や名声を強く求めており、初めはチャーリイさんを研究の成功例として見がちです。チャーリイさんが自分を超える天才になると、知的な劣等感や焦りを見せるようになります。

ニーマーさんの存在は、科学的な野心が時に人間性を失わせることや、研究における倫理的な問題を考えさせます。

チャーリイさんの家族:ローズさん、ノーマさん、マットさん

チャーリイさんの人生に大きな影響を与えた家族です。ローズさんはチャーリイさんの母親です。息子の知的障害を受け入れることができず、「普通の子」にすることに異常なほどこだわります。

その歪んだ期待と愛情は、チャーリイさんへの厳しいしつけや体罰(虐待)となり、心に深い傷とトラウマを残します。娘のノーマさんを溺愛し、チャーリイさんを家から追い出そうとします。

物語の終わりで再会する時には、認知症が進んでいます。

ローズさんは、社会的な偏見や、親からの拒絶が子どもに与える深刻な影響を象徴しています。

ノーマさんはチャーリイさんの妹です。子どもの頃は母親の影響で兄を嫌っていましたが、大人になって再会した時には、過去の行いを悔い、病気の母の面倒を見ています。チャーリイさんと和解し、家族の中での変化や救いの可能性を示します。

マットさんはチャーリイさんの父親です。ローズさんとは対照的に、チャーリイさんに一定の理解を示そうとしますが、妻の虐待を止めることはできませんでした。

パン屋の人々:ドナーさん、ジョウさん、フランクさん

チャーリイさんが長く働いていたパン屋の人々です。アーサー・ドナーさんはパン屋の店主です。チャーリイさんの叔父ハーマンさんの頼みでチャーリイさんを雇い、父親のような優しさで接することもありました。

しかし、チャーリイさんが天才になると、他の従業員からの圧力に負けて解雇してしまいます。

それでも、知能が元に戻ったチャーリイさんが他の客にからまれた時には、毅然として守る姿も見せます。人間の優しさと社会的な弱さの両面を持つ人物です。

ジョウ・カープさんとフランク・ライリイさんはパン屋の同僚です。「友達」のふりをしながら、日常的にチャーリイさんをからかい、いじめていました。

彼らの行動は、無意識の残酷さや、弱い人を利用して優越感を得ようとする人間の心理を映しています。チャーリイさんの知能が上がると、恐怖や嫉妬を感じ、チャーリイさんの解雇を求めます。

しかし、物語の終わりには、元に戻ったチャーリイさんに対して、わずかながら同情や保護的な態度を見せる場面もあり、人間の心の変化の複雑さを感じさせます。

これらの登場人物たちは、チャーリイさんの知能の変化という特別な状況に対して、人間が示す様々な反応(共感、愛情、野心、偏見、恐怖、嫉妬、後悔、憐れみなど)を見せてくれます。

『アルジャーノンに花束を』の あらすじ にリアリティと深いテーマ性を与えているのは、こうした人間関係の描写があってこそです。

チャーリイさんの個人的な動機(愛されたい、認められたい)と、科学者たちの職業的な動機(名声を得たい、発見したい)の違いも、物語を読み解く上で重要なポイントになります。

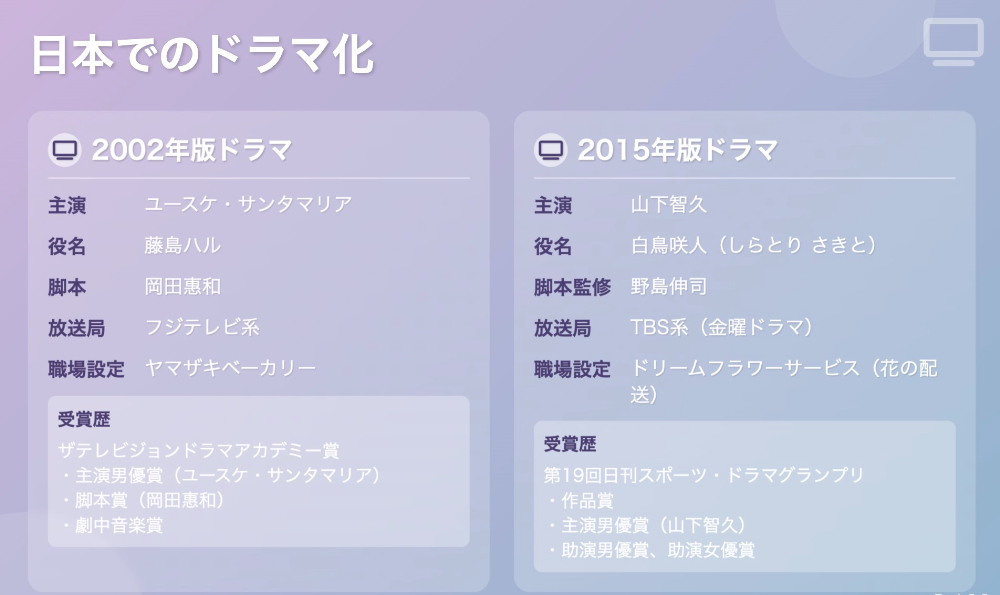

『アルジャーノンに花束を』の あらすじ と日本でのドラマ化

ダニエル・キイスさんの『アルジャーノンに花束を』は、その感動的で誰もが共感できる あらすじ によって、国や文化の壁を越えて多くの人々に愛され、様々な形で翻案されてきました。

特に日本においては、テレビドラマとして二度も制作され、大きな話題となりました。

これらの日本のドラマ版は、原作の『アルジャーノンに花束を』の あらすじ の大切な部分をしっかりと受け継ぎながらも、舞台を現代の日本に移したり、登場人物やエピソードに日本ならではの解釈や変更を加えたりしています。

2002年版ドラマ(ユースケ・サンタマリアさん主演)

まず、2002年にフジテレビ系で放送されたバージョンがあります。

このドラマでは、主演のユースケ・サンタマリアさんが、チャーリイさんにあたる主人公・藤島ハルさんを演じました。

舞台は現代の日本で、ハルさんはパン屋さん(原作のドナーさんのパン屋にあたる「ヤマザキベーカリー」)で働く青年という設定です。

脚本は岡田惠和さんが担当し、心温まるヒューマンドラマとしての魅力が前面に押し出されていました。 この作品はとても高く評価され、ザテレビジョンドラマアカデミー賞では主演男優賞(ユースケ・サンタマリアさん)、脚本賞(岡田惠和さん)、劇中音楽賞を受賞しました。

さらに、後に韓国でも『おはよう、神様!』というタイトルでリメイクされるなど、大きな成功を収めたドラマです。

2015年版ドラマ(山下智久さん主演)

次に、2015年にはTBS系の金曜ドラマ枠で、山下智久さん主演による新しいドラマが放送されました。

こちらのバージョンでは、主人公の名前は白鳥咲人(しらとり さきと)さんとなり、職業は花の配送センター「ドリームフラワーサービス」の従業員という設定に変わっています。

脚本の監修として野島伸司さんの名前があり、より現代的なテーマや、恋愛の要素、登場人物たちの心の葛藤などが色濃く描かれているのが特徴です。

共演者も豪華で、ヒロインの望月遥香さん役に栗山千明さん、同僚の柳川隆一さん役に窪田正孝さん、檜山康介さん役に工藤阿須加さん、研究者の小久保一茂さん役に菊池風磨さん(Sexy Zone)、社長令嬢の河口梨央さん役に谷村美月さん、その親友の小出舞さん役に大政絢さん、咲人さんのお父さん役にいしだ壱成さん、お母さん役に草刈民代さん、配送センターの社長・竹部順一郎さん役に萩原聖人さん、研究者の蜂須賀大吾さん役に石丸幹二さんなど、実力派の俳優さんたちが集まりました。

原作からの設定変更やストーリーの展開については、一部の原作ファンから様々な意見もありましたが、作品全体としては大きな注目を集めました。

2015年度の「第19回日刊スポーツ・ドラマグランプリ(春ドラマ選考)」では、作品賞、主演男優賞(山下智久さん)、助演男優賞(窪田正孝さん)、助演女優賞(栗山千明さん)の4つの賞を獲得するなど、高い評価を得ています。

ドラマ化が示すもの

これらの『アルジャーノンに花束を』の あらすじ の日本におけるドラマ化は、原作が持つ「知性とは何か、幸福とは何か」という深い問いかけが、日本の視聴者の心にも強く響くことを示しています。

チャーリイさん(あるいはハルさん、咲人さん)という役は、演じる俳優さんにとって、とても大きな挑戦です。 知性と感情が劇的に変化していく様子を表現するには、高い演技力が求められます。

原作のチャーリイさんを演じたクリフ・ロバートソンさんがアカデミー主演男優賞を受賞したように、日本のドラマ版でも主演の俳優さんたちが高い評価を受けていることは、この役柄が持つ普遍的な魅力と難しさを物語っています。

原作の『アルジャーノンに花束を』の あらすじ と、これらの日本のドラマ版の あらすじ を比べてみることで、文化的な背景の違いや、時代による解釈の違いなどを考えてみるのも面白いかもしれませんね。

『アルジャーノンに花束を』の あらすじ から読み解く「怖い」という感想

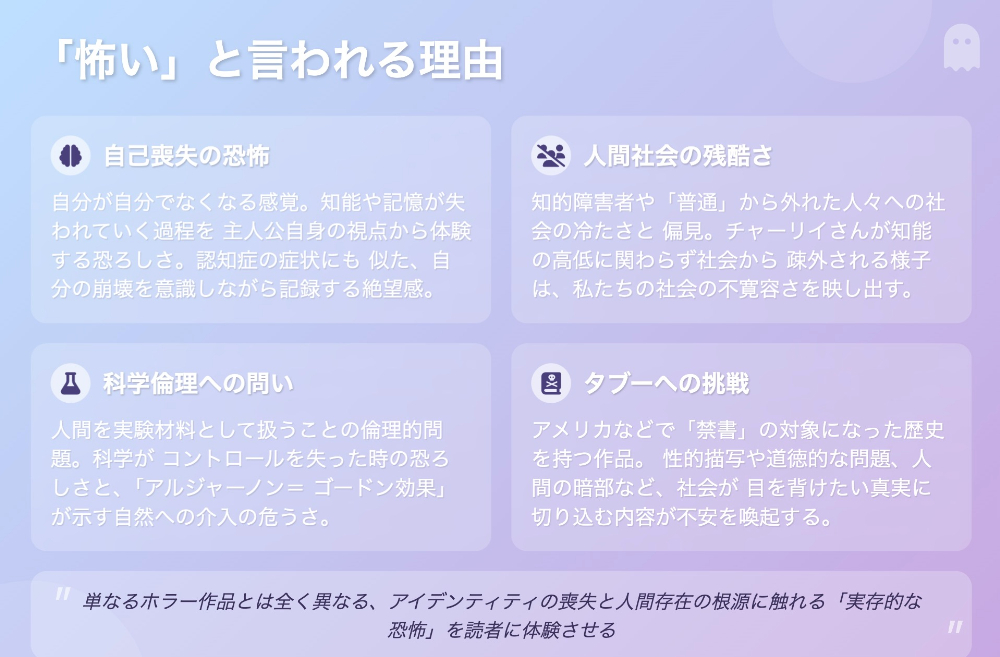

『アルジャーノンに花束を』は、多くの人に感動や切なさをもたらす物語ですが、一方で、少なくない読者がこの物語に対して「怖い」という印象を持つようです。

この「怖い」という感情は、どこから来るのでしょうか。

それは、単にお化けが出てくるような怖さではなく、『アルジャーノンに花束を』の あらすじ が持つ、人間の存在や社会のあり方に関わる、もっと深い部分から来るものだと考えられます。

自己喪失の恐怖:自分が自分でなくなる感覚

読者が「怖い」と感じる最も直接的な理由は、主人公のチャーリイさんが経験する知能の獲得と喪失、特に知能が元に戻っていく過程にあるでしょう。

チャーリイさん自身の「経過報告」を通して、考える力や記憶する力が崩れていく様子が、チャーリイさん自身の視点から、とてもリアルに描かれます。

昨日まで解けていた問題が解けなくなり、読めていた本が読めなくなり、愛する人の名前さえ思い出せなくなるかもしれない…。

この「自分が自分でなくなっていく」ような感覚は、読む人に強い不安と恐ろしさを感じさせます。

はてなブログ「があらんどう」の感想記事でも触れられているように、この過程は認知症、特に症状に波があるレビー小体型認知症の様子と重なって見えることがあります。

自分が壊れていくのを、ある程度客観的に認識しながら記録しているという状況が、さらにその恐ろしさを際立たせているのです。

人間社会の残酷さ:偏見と疎外

次に「怖い」と感じられるのは、チャーリイさんが知性を手に入れたことで直面する、人間社会の残酷な側面です。 手術前のチャーリイさんは、同僚たちのからかいを友情だと信じていました。

しかし、賢くなったことで、それが自分を馬鹿にした嘲笑であったことを理解してしまいます。 純粋さを利用され、何も知らないがゆえに見下されていた過去。

そして、天才になった途端、今度は周りの人たちから恐れられ、嫉妬され、孤立していく現実。

チャーリイさんは、知的障害者である時も、天才である時も、結局は社会から受け入れられず、疎外されてしまいます。

これは、私たちの社会が「普通」という枠から外れた存在を、なかなか理解したり受け入れたりできないことへの厳しい指摘です。

読む人は、社会が持つ冷たさや不寛容さに対して、恐怖を感じるかもしれません。

科学倫理への問いかけ:実験の危うさ

さらに、物語の根幹にある科学実験そのものにも、倫理的な観点からの「怖さ」があります。

チャーリイさんが手術に同意した時、本当にその意味を理解していたのか?研究者たちの動機は、純粋な科学への探求心だけだったのか、それとも名声欲が絡んでいたのか?人間を一人の実験対象として扱うことの是非は? これらは、科学技術の進歩が、人間の尊厳や幸福を踏みにじる可能性をはらんでいることへの警告です。

科学がコントロールを失った時の恐ろしさを感じさせます。

特に、手術の効果が一時的で、最終的にチャーリイさんを深い絶望に突き落とす「アルジャーノン=ゴードン効果」の発見は、自然の法則に人間が手を加えることの恐ろしさや、予期せぬ悲劇的な結果を招く可能性を強く示唆しています。

禁書問題とタブー:社会が隠したいもの?

加えて、この作品がアメリカなどで何度も「禁書」(図書館などから排除される本)の対象となってきた事実も、ある種の「怖さ」と関係があるかもしれません。

性的な描写や、道徳的でないと見なされる部分が理由とされることが多いようです。

しかしこれは、この小説が社会のタブーや、人々が目を背けたい人間の側面(性、暴力、偏見、死など)に鋭く切り込んでいることの証明でもあります。

社会にとって「都合の悪い真実」を描く力があるからこそ、排除されようとする。

そのこと自体が、表現の自由や社会の寛容さに対する脅威を感じさせ、「怖い」という感想に繋がる可能性もあります。

このように、『アルジャーノンに花束を』の あらすじ に潜む「怖さ」は、個人的な喪失への恐怖から、社会の残酷さ、科学の倫理問題、表現への抑圧まで、様々なレベルに及んでいます。

だからこそ、この物語は単なる感動的な話としてだけではなく、読んだ後に重く、複雑な気持ちを残すのかもしれませんね。

『アルジャーノンに花束を』の あらすじ と「最後の一文」の意味

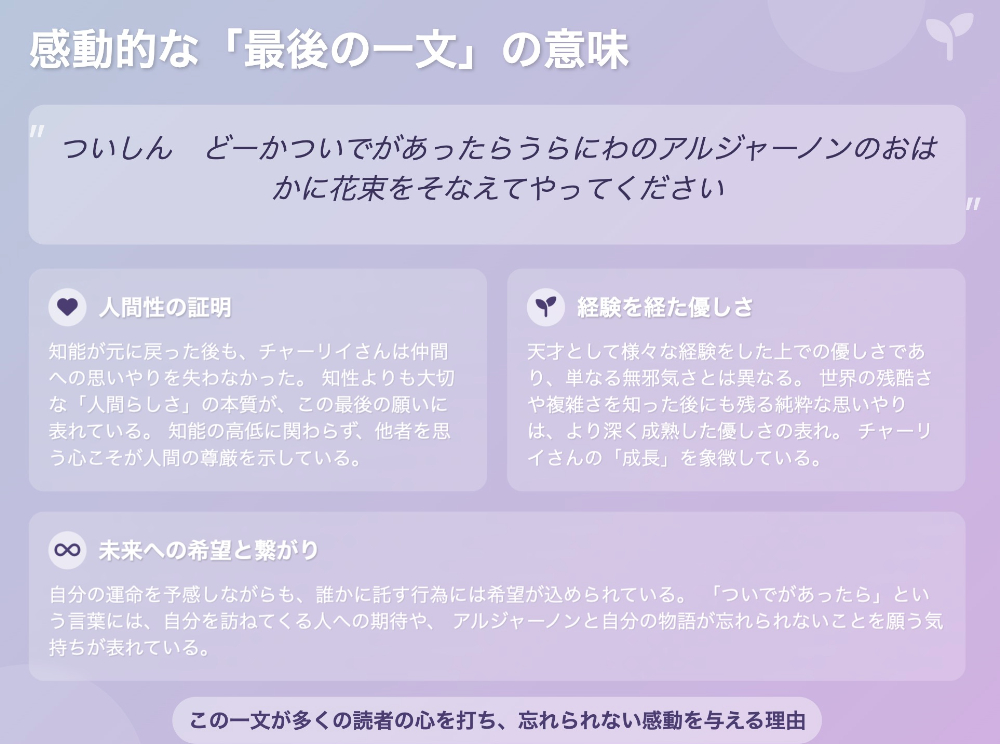

『アルジャーノンに花束を』の物語、そしてその感動を語る上で、絶対に外せないのが、物語の終わりにあるチャーリイさんの「最後の一文」です。

知能が完全に元に戻り、自らウォレン養護学校へ行くことを決めたチャーリイさんが、最後の経過報告に書き足した、あの追伸です。

「ついしん どーかついでがあったらうらにわのアルジャーノンのおはかに花束をそなえてやってください」

誤字を含んだ、この素朴な一文は、多くの読者の心を強く打ち、涙を誘います。

では、この『アルジャーノンに花束を』の「最後の一文」には、一体どんな深い意味が込められているのでしょうか?

人間性の証明:失われなかった優しさ

最も多くの人が感じ取るのは、これがチャーリイさんの「人間性の証明」である、ということです。

チャーリイさんは手術によって一時的に素晴らしい知性を手に入れました。 しかし、その過程で人間関係に悩み、孤独を感じ、時には少し傲慢になってしまうこともありました。

ですが、知能が元に戻り、多くの記憶や能力を失っていく中でも、チャーリイさんは他の人を思いやる心、特に自分と同じ運命を辿った仲間であるアルジャーノンへの共感と愛情を失っていなかったのです。

この一文は、知性や知識の量とは関係なく、人間にとって本当に大切で価値のあるものは、他の人への優しさや共感する心、つまり「人間性」そのものであることを、強く教えてくれます。

Yahoo!知恵袋の回答にあったように、これは「全てを失いかけているチャーリイが、それでも見せた『人間性の欠片』」であり、そのはかなくも美しい輝きが、読む人の心を打つのです。

経験を経た優しさ:無垢からの成長

さらに深く考えてみると、この一文は、チャーリイさんが単に手術前の無邪気な状態に戻っただけではないことを示している、とも言えます。

チャーリイさんは天才として、人間社会の複雑さ、美しさ、醜さ、愛と憎しみ、喜びと悲しみ、その全てを経験しました。

世の中の残酷さや裏切りを知った上で、それでもなお、アルジャーノンへの純粋な思いやりを持ち続けている。これは、様々な経験を経たからこその、より深く、成熟した優しさの表れだと考えることもできるでしょう。

未来への暗示?:託された想い

また、少し違う角度からの解釈もあります。知能の低下がさらに進み、やがては死んでしまうかもしれない自分の運命を予感したチャーリイさんが、自分がアルジャーノンのお墓参りをできなくなることを見越して、誰かにその役目を託したのではないか、という見方です。

「ついでがあったら」という言葉には、「自分(チャーリイさん)のお墓参りに来たついでに」という意味が隠されているのかもしれない、と考える人もいます。

この解釈は、物語に一層の切なさを加えてくれますね。

どの解釈が正しいというわけではありません。

いずれにしても、『アルジャーノンに花束を』の「最後の一文」が持つ意味は、この物語のテーマをぎゅっと凝縮し、読む人に深い感動を与える力を持っています。

知性とは何か、人間らしさとは何か、そして本当に価値のあるものは何か。 この問いに対する一つの答えが、この短い追伸に込められていると言えるでしょう。

『アルジャーノンに花束を』の あらすじ 全体を通して描かれるチャーリイさんの人生の旅は、この感動的なラストシーンによって、私たちの心に忘れられない余韻を残すのです。

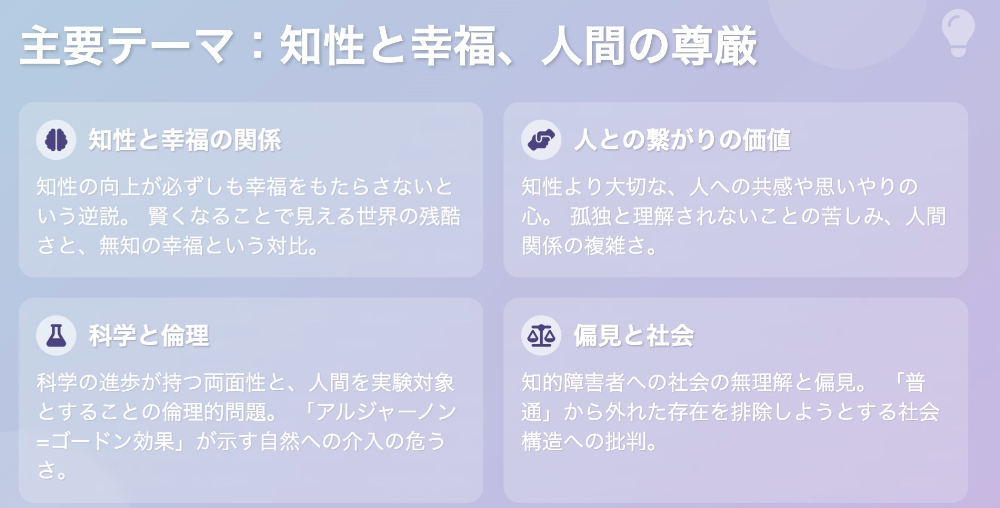

『アルジャーノンに花束を』の あらすじ から考える「伝えたいこと」と読書感想文

『アルジャーノンに花束を』は、そのドラマティックな あらすじ を通して、私たち読者にたくさんの問いを投げかけ、深いメッセージを伝えています。

作者のダニエル・キイスさんがこの物語に込めた「伝えたいこと」は一つではありません。 それらは、現代社会を生きる私たちにとっても、とても大切なことばかりです。

これらのテーマについて深く考えることは、『アルジャーノンに花束を』で読書感想文を書くときに、きっと役立つはずです。

知性と幸福は別?:本当の豊かさとは

『アルジャーノンに花束を』が伝えたいことの中でも、特に中心となるテーマの一つは、「知性の高さと幸せは、必ずしもイコールではない」ということです。

チャーリイさんは「かしこくなりたい」と願って手術を受け、天才的な頭脳を手に入れました。

しかしその結果、チャーリイさんが得たのは知識だけではありませんでした。 以前は感じなかった孤独や苦しみ、世界の残酷さも知ることになったのです。

知識を得ることが、かえって辛い現実を認識させることもあるのですね。

物語は、頭の良さ以上に、感情の豊かさ、人に共感する力、他の人との温かい繋がりこそが、人間にとっての幸せの土台になるのではないか、と私たちに問いかけているようです。

読書感想文では、チャーリイさんの経験を通して、あなた自身にとっての「幸せとは何か」「知性とは何か」を考えてみると、深い内容になるでしょう。

人との繋がりの尊さ:孤独からの救い

「人との繋がりの大切さ」や「相手を思いやる気持ちの価値」も、この物語の重要なテーマです。

知性が、チャーリイさんと周りの人々との間に新しい壁を作ってしまったように、表面的な能力やスペックだけでは、本当の人間関係は築けません。

共感する心や思いやりといった感情的な繋がりこそが、人を孤独から救い出すのだと、物語は教えてくれているようです。

特に、チャーリイさんが最後まで持ち続けたアルジャーノンへの思いやりは、種族を超えた絆の可能性も感じさせてくれます。

読書感想文では、アリスさんやパン屋の同僚たちとの関係がどう変わっていったか、チャーリイさんがなぜ孤独を感じたのか、などを掘り下げて考えてみるのも良いでしょう。

科学と倫理のバランス:進歩の功罪

この物語は、科学の進歩とその倫理的な問題についても、厳しい問いを投げかけています。

チャーリイさんの手術は、本人が十分に理解し納得した上で行われたのでしょうか?研究者たちの動機は、純粋な科学への興味だけだったのでしょうか、それとも名声欲が強かったのでしょうか?人間を実験の対象として扱うことは許されるのでしょうか?

「アルジャーノン=ゴードン効果」という悲しい結末は、科学的な行いが予期せぬ結果を招くことや、人間の思い上がりへの警告とも受け取れます。

読書感想文では、科学技術と人間の尊厳について、現代社会で起きていることと結びつけながら考えてみるのも面白いかもしれません。

偏見と社会:違いを受け入れること

物語は、知的障害を持つ人々が社会の中で直面する誤解、嘲笑、偏見、そして排除を、とてもリアルに描き出しています。

チャーリイさんが初め、自分へのからかいを友情だと勘違いしていたこと。

母親のローズさんがチャーリイさんの障害を恥じ、「普通」にしようと必死になったこと。

ウォレン養護学校という施設の存在。

これらは、私たちの社会がいかに「自分たちと違うもの」に対して不寛容であるかを示しています。

読書感想文では、障害があるかないかに関わらず、全ての人が尊重される社会はどうあるべきか、考える良いきっかけになるでしょう。

アイデンティティを探る旅:自分とは何か

チャーリイさんは、手術前の自分、天才になった自分、そして知能が元に戻っていく自分という、複数の「自分」の間で葛藤します。

知能が高まったことで、抑え込んでいた過去の記憶(特に母親との関係)と向き合うことになり、自分自身についての認識が大きく変わっていきます。

知性を手に入れ、そして失うという経験は、「自分とは何か」「記憶は自分という存在をどう形作っているのか」という、少し難しい哲学的な問いを私たちに投げかけます。

読書感想文を書くヒント

これらの様々なテーマは、『アルジャーノンに花束を』の読書感想文を豊かにするための宝箱のようなものです。

『アルジャーノンに花束を』の あらすじ をしっかりと理解した上で、これらの「伝えたいこと」の中から、特にあなたの心に響いたものを選んでみましょう。

そして、チャーリイさんの経験と、あなた自身の考えや経験を結びつけながら、物語の具体的な場面を引用しつつ、自分の言葉で考えを深めていくと、オリジナリティのある素晴らしい読書感想文が書けるはずです。

単に あらすじ を紹介するだけではもったいないです。

作品が投げかける問いに対して、あなた自身がどう考えたかを示すことが大切ですよ。

【まとめ】アルジャーノンに花束を あらすじ解説|ネタバレ・登場人物・ドラマ・怖いと言われる理由まで

『アルジャーノンに花束を』は、その衝撃的で感動的なあらすじ、チャーリイ・ゴードンさんをはじめとする登場人物たちの複雑な心の動き、そして知性、幸福、愛、孤独、倫理といった、いつの時代にも通じる普遍的で深いテーマによって、発表から長い時間が経った今でも、世界中の多くの読者を魅了し続ける不朽の傑作です。

主人公のチャーリイさんが自身の「経過報告」を通して語る、知性の急上昇とそれに続く悲劇的な衰退の物語は、読む人に強烈な印象と、深く考える時間を与えてくれます。

日本で制作されたドラマ版のことや、一部の読者が感じる「怖い」という側面、涙なしには読めない「最後の一文」の意味、作品全体が問いかける「伝えたいこと」など、色々な角度からこの物語を読み解くことで、その計り知れない魅力と文学的な価値を、改めて感じることができるでしょう。

『アルジャーノンに花束を』の あらすじ を知ることは、この深い物語への入り口に過ぎません。

ぜひ実際に本を手に取って、ページをめくり、チャーリイさんの魂の旅に触れてみてください。 それはきっと、あなたの心に深く刻まれる、忘れられない読書体験となるはずです。

人生における様々な問いについて、改めて考えるきっかけを与えてくれるでしょう。 そして、読書感想文の題材としても、これほど豊かで、考えがいのある作品はなかなかないかもしれませんね。

コメント