「23分間の奇跡」は、多くの人々に衝撃を与え、語り継がれる物語です。

特に「世にも奇妙な物語」での映像化は、その印象を強く焼き付けました。

この記事では、「23分間の奇跡 あらすじ」の物語の核心から、しばしば語られる恐怖の側面、物語が内包する深い意味、原作との関係、そして「世にも奇妙な物語」版の配信情報に至るまで、読者が求める情報を網羅的に解説します。

この記事を読むことで、「23分間の奇跡」の全体像とその魅力、そして考えさせられる点を深く理解できるでしょう。

「23分間の奇跡」のあらすじ:物語の核心

「23分間の奇跡」の物語がどんな風に進むのか、その中心部分を詳しく見ていきましょう。一見すると、どこにでもあるような小学校の教室が舞台なんです。読者の皆さんも、ご自身の子供時代を思い出すかもしれませんね。

日常から非日常へ:新しい先生の登場

物語の始まりは、本当に普通の光景です。授業が終わって、子供たちが信頼している担任の先生が、にこやかに「さようなら」と言って教室を出ていきます。しかし、その安心感は長くは続きません。担任の先生と入れ替わるように、教室に見慣れない女性が入ってくるのです。女性は「新しい先生」だと名乗ります。

巧みな言葉による価値観の解体

新しい先生は、とても穏やかな雰囲気です。優しい口調で語りかけ、子供たちの警戒心を少しずつ解いていきます。しかし、その授業内容は驚くべきものでした。

子供たちが当たり前のように受け入れてきた大切な価値観。例えば、国旗に対する敬意や、毎日暗唱してきた「誓いの言葉」に込められた愛国心。新しい先生は、そういった概念を、巧みな言葉で、しつこく問い直していくのです。

子供たちが持つ素朴な疑問や、ちょっとした反論。新しい先生は、それらを逆手に取ります。言葉の定義を少しずつずらしたり、感情に強く訴えかけたりします。そうやって、今まで信じてきた価値観が、実はいかに曖昧で、誰かに強制されたものだったのか、という考え方を植え付けていくのです。

例えば、「誓いの言葉」のある部分を取り上げて、「この言葉の意味、本当にわかってる?」とか「心からそう思って言ってるの?」と問い詰めます。子供たちの自信は、どんどん揺らいでいきます。

わずか23分での変貌

最初は戸惑っていた子供たち。従来の教えを守ろうと、抵抗を見せる子もいました。ですが、新しい先生の説明は、とても論理的に聞こえます。周りの友達が、少しずつ先生の言うことに納得していく様子も目の当たりにします。集団心理も働いて、一人、また一人と、子供たちは考えを変え始めてしまうのです。

授業が始まってから、たったの23分後。教室の空気は、すっかり変わってしまいました。あれほど大切にしていたはずの国旗。子供たちは、その国旗を自分の手でハサミで切り刻んでしまいます。加えて、新しい先生が教えた、全く違う意味を持つ新しい「誓いの言葉」。その言葉を、まるでずっと前から知っていたかのように、無表情に、あるいは、どこか晴れやかな顔で暗唱するようになるのです。

この、信じられないほど短い時間で起こった、子供たちの心の変化。価値観が完全にひっくり返ってしまったこと。これこそが、「23分間の奇跡」のあらすじの中で最も衝撃的な部分であり、物語全体に漂う不気味さの源になっているんですね。

「23分間の奇跡」があらすじから感じる怖さ

「23分間の奇跡」のあらすじを読むと、多くの人が「怖い」と感じるようです。この怖さは、お化けが出てくるようなホラーとは少し違います。人間の心、特に子供たちの柔軟な心が、いかに簡単に操られてしまうのか、というリアリティのある怖さなのです。

巧みな心理操作の技術

この物語の怖さの核心は、新しい先生が使う、とても洗練された心理操作のテクニックにあります。新しい先生は、決して子供たちを叩いたり、怒鳴りつけたりはしません。むしろ、とても優しく、子供たちの気持ちを理解しているかのような態度を取ります。そうしながら、子供たちの心の内側に深く入り込んでいくのです。

子供たちが信頼している大人たち(元の先生、親、社会全体)への信頼感。新しい先生は、その信頼感を巧みに揺さぶります。言葉の意味を、気づかれないように少しずつ変えていきます。論理的な矛盾を突いているように見せかけながら、実は感情を大きく揺さぶり、子供たちの考えを混乱させるのです。

同調圧力と現実への警鐘

「みんなもそう言っているよ」「これが正しい考え方なんだよ」。新しい先生は、こういった同調圧力をうまく利用します。一人で抵抗しようとしても、周りが変わっていくと、その気持ちは無力に感じられてしまいます。

この一連の流れは、カルト宗教が使う洗脳の手法や、全体主義の国で行われるプロパガンダの手法にも通じるものがあります。フィクションのお話ではありますが、私たちの現実世界でも起こり得るかもしれない、と思わせる力があります。

たった23分間で、昨日までの「当たり前」や「大切にしていたもの」が、完全に壊されてしまう。代わりに、全く新しい価値観が心に刷り込まれてしまう。その様子は、私たち一人ひとりの自由な意思や、自分らしさがいかに脆いものかを見せつけられるようで、深い不安を感じさせます。

「23分間の奇跡 あらすじ」が私たちに突きつけているのは、目には見えない、心に対する支配の怖さなのです。教育の場や、メディアの情報、あるいは普段の生活の中にだって、もしかしたら潜んでいるかもしれない、考え方を誘導される危険性。この物語は、私たち自身の価値観や、社会のあり方について、もう一度深く考えさせてくれる力を持っているんですね。

「23分間の奇跡」が示すあらすじの意味とは

「23分間の奇跡」のあらすじには、どんな「意味」が込められているのでしょうか。物語が伝えようとしているメッセージは、一つだけではありません。深く、いろいろな角度から読み解くことができるんです。

教育や思想統制への警告

まず、一番わかりやすいのは、特定の考え方(イデオロギー)を、これが絶対正しいんだと教え込むような、権威的な教育や思想のコントロールに対する強い批判と警告です。

物語の中では、子供たちの純粋さが利用されます。自分で考えて判断する力(批判的精神)が奪われ、特定の価値観に染められていく過程が、はっきりと描かれています。このような教育が、いかに個人の尊厳を踏みにじり、社会全体を危ない方向へ導いてしまう可能性があるか。物語は、その危険性を示唆しているのです。

全体主義や共産主義との関連

この物語は、よく「共産主義」やファシズムのような全体主義の体制下での、国民への精神的な支配の様子を、寓話として描いていると解釈されます。特に、原作の小説が書かれたのは冷戦の真っ只中でした。その時代背景を考えると、西側の自由主義社会から見た、共産主義の国々への警戒心が、物語に色濃く反映されていると考えることもできます。

新しい先生の授業は、まさに全体主義的な教育の典型例です。個人の自由な考えや、多様な価値観を否定します。国や党といった、大きな権威に対して、絶対に服従することを求めるのです。

現代社会への普遍的な問いかけ

しかし、この物語が持つ意味は、特定の政治体制への批判だけではありません。もっと広く、現代社会における教育のあり方そのものへの問いかけとしても読むことができます。

学校教育で、効率や標準化ばかりを重視するあまり、子供たちの個性や、自分で考える力を育む機会が減っていないでしょうか。あるいは、テレビやインターネットの情報に、知らず知らずのうちに影響され、考え方が偏ってしまってはいないでしょうか。

「23分間の奇跡 あらすじ」が本当に伝えたい意味。それは、外からの影響に対して、常に意識的でいることの大切さです。いろいろな視点を持ち、批判的に物事を考える力を養うことの重要性です。そして、未来を担う子供たちへの教育が、いかに公平で、自由なものであるべきか。時代を超えて、私たちに投げかけられている普遍的なテーマなのです。

「23分間の奇跡」の原作とあらすじの関係

日本で「23分間の奇跡」として知られているこの物語。実は、元になった「原作」の小説があるんです。原作について知ると、物語への理解がさらに深まりますよ。

原作「The Children’s Story…」と作者ジェームズ・クラベル

原作は、ジェームズ・クラベルさんという作家が1963年に発表した「The Children’s Story…」という短編小説です。クラベルさんはイギリス生まれですが、後にアメリカで活躍しました。第二次世界大戦中には、日本軍の捕虜になった経験もあるそうです。その体験が、彼の作品作りにも影響を与えていると言われています。

「The Children’s Story…」が書かれたのは、まさにアメリカとソ連が対立していた冷戦時代。物語の舞台は、ある全体主義の国によって占領されてしまったアメリカ(あるいは西側の国)の小学校です。そこにやってきた新しい女性の先生が、たった25分(原作では25分なんです)で、子供たちを変えてしまう様子を描いています。それまで星条旗に忠誠を誓っていた子供たちが、新しい体制の考え方に、完全に染まってしまうのです。

原作と日本版の比較

「23分間の奇跡」のあらすじは、この原作のストーリー展開やテーマ、結末の衝撃まで、驚くほど忠実に再現しています。新しい先生の巧みな話し方。子供たちの心の動きの描写。価値観がひっくり返る瞬間の描き方。物語の大事な部分は、原作からそのまま受け継がれていると言っていいでしょう。

ただし、日本でドラマ化(特に「世にも奇妙な物語」)される際には、いくつか調整されている点もあります。舞台が日本の小学校に変更されています。登場人物の名前や、細かいセリフなども、日本の視聴者になじみやすいように変えられている可能性があります。例えば、原作には「神への祈り」に関する描写がありますが、日本版では違う形で表現されているかもしれません。

しかし、そういった文化的な違いはあっても、原作「The Children’s Story…」が持つ根本的なメッセージ。つまり、教育を通じた洗脳や思想コントロールの怖さ、自由な心の脆さといったテーマは、「23分間の奇跡 あらすじ」の中に、色濃く、そして正確に受け継がれています。

原作を読むと、この物語が生まれた時代の背景や、作者クラベルさんが込めた思いについて、より深く知ることができますよ。

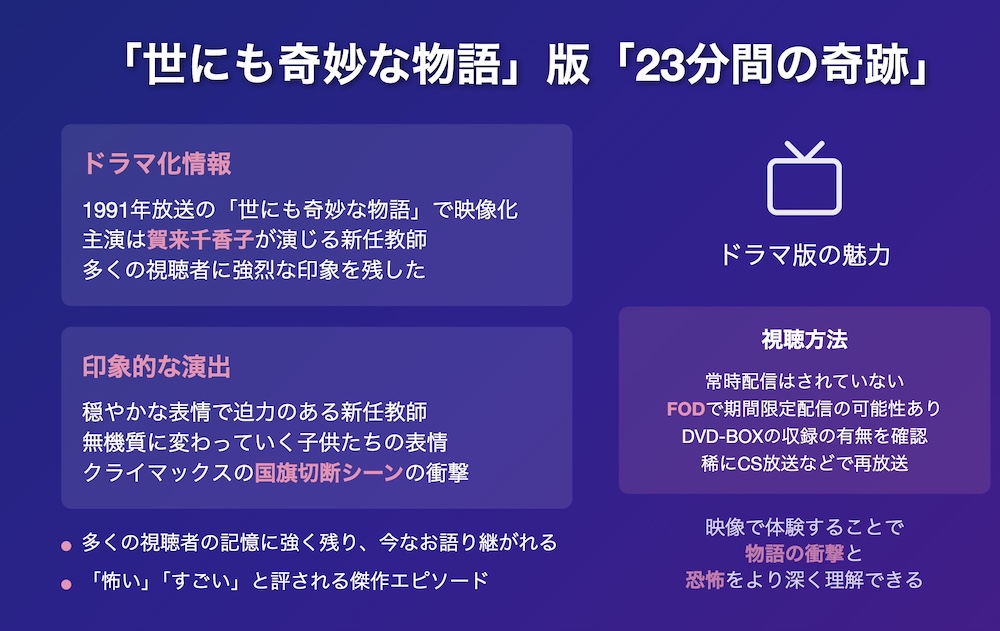

「世にも奇妙な物語」版「23分間の奇跡」のあらすじと配信情報

日本のテレビドラマシリーズ「世にも奇妙な物語」。その中で放送された「23分間の奇跡」は、特に有名ですよね。多くの人の心に強烈な印象を残し、今でも「怖い」「すごい」と語り継がれる傑作です。ドラマ版ならではの魅力や、視聴方法について見ていきましょう。

ドラマ版の魅力と衝撃

「世にも奇妙な物語」版「23分間の奇跡」が放送されたのは1991年。主演は賀来千香子さんでした。ドラマ版のあらすじも、原作「The Children’s Story…」の基本的な流れをしっかり踏襲しています。小学校の教室という限られた空間で、新しい先生と子供たちの間で繰り広げられる、静かだけれど激しい心理戦。子供たちが少しずつ変わっていく様子。これらが、とても緊張感のある演出で見事に映像化されています。

特に印象的なのは、賀来千香子さんが演じる新しい先生の存在感です。穏やかな表情なのに、有無を言わせない迫力があります。それに対して、子供たちの純粋さが徐々に失われ、無機質な表情に変わっていく様子。この対比が、映像ならではの恐怖を強く感じさせます。

クライマックスのシーンは、特に有名です。子供たちが、ためらいもなく国旗をハサミで切り刻み、新しい誓いの言葉を唱える場面。このシーンは、多くの視聴者にとって、忘れられないトラウマ級のインパクトを残したと言われています。

配信や視聴方法について

「あのドラマをもう一度見たい!」そう思う方は、とても多いのではないでしょうか。しかし、この「世にも奇妙な物語」版「23分間の奇跡」を視聴するのは、現在、少し難しい状況です。

「配信」されているかというと、権利関係の問題や、放送局(フジテレビ)の方針などがあって、FOD(フジテレビオンデマンド)のような公式の動画配信サービスでも、常に見られるわけではないのです。過去に期間限定で配信されたり、傑作選として再放送されたりしたことはあります。ですが、いつでも見られる状態ではないのが現状です。

確実に見る方法としては、過去に発売された「世にも奇妙な物語」のDVD-BOXなどに、このエピソードが収録されているか確認してみることです。中古のDVDを探してみるのも良いかもしれません。ごく稀に、CS放送などで再放送される可能性もありますから、テレビ番組表をこまめにチェックするのも一つの手です。

「23分間の奇跡 あらすじ」が持つ本当の怖さや衝撃。これは、やはり映像で体験することで、より深く理解できる部分が大きいと思います。視聴できる機会を探してみる価値は、十分にあると言えるでしょう。

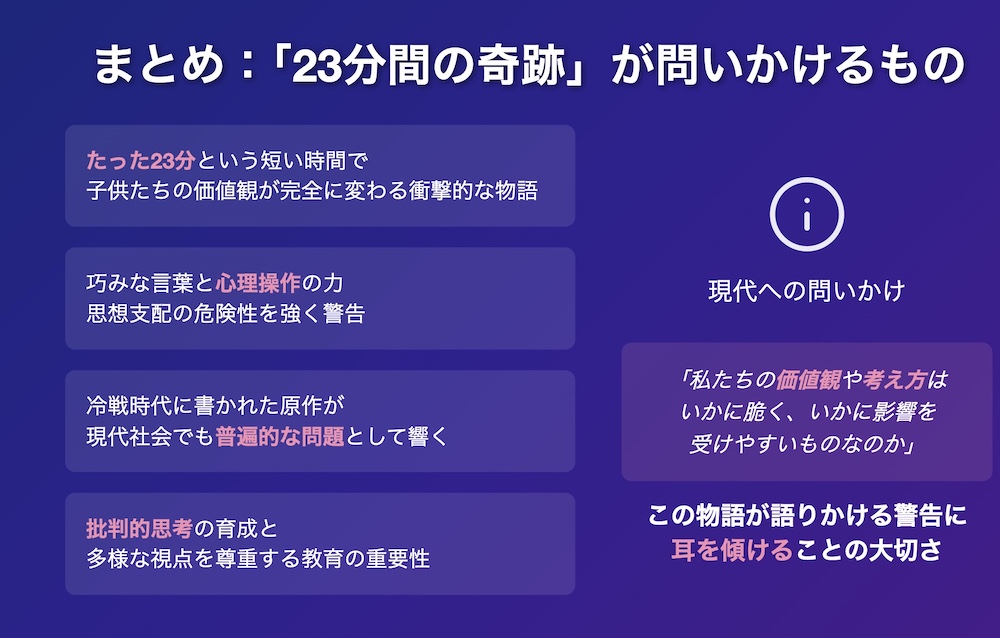

まとめ:「23分間の奇跡 あらすじ」が問いかけるもの

この記事では、「23分間の奇跡 あらすじ」について、かなり詳しく、そして深く掘り下げてきました。物語が具体的にどう進むのか。なぜ多くの人が「怖い」と感じるのか、その心理的な理由。物語に込められた様々な意味。原作であるジェームズ・クラベルさんの小説「The Children’s Story…」との関係。そして、日本で広く知られるきっかけになった「世にも奇妙な物語」版の詳細や、どうすれば見られる可能性があるか。これらの情報を、できるだけ分かりやすくお伝えしてきたつもりです。

教室という、ごく普通の場所で。たった23分という信じられない短時間で。子供たちの心が完全に支配されてしまう。この衝撃的なあらすじは、単なる作り話として片付けられません。

教育とはどうあるべきか。思想や信条の自由の大切さ。集団心理の危うさ。大きな力を持つもの(権威)に、何も考えずに従ってしまうことの危険性。これらは、いつの時代にも通じる、とても普遍的で重要なテーマです。

原作が生まれた冷戦時代の緊張感。現代の情報社会で見られる、新しい形の思想誘導。時代は変わっても、この物語が発する警告のメッセージは、その重要性を失っていません。

「23分間の奇跡」のあらすじとその背景を知ることは、物語の表面的な怖さに震えるだけでは終わりません。私たち自身が生きている社会のあり方や、次の世代に何を伝えていくべきなのか。そういったことについて、深く、そして真剣に考えるための、とても貴重なきっかけを与えてくれるはずです。

コメント